Ir a

Parte 2

“La peculiaridad del proyecto del Villaggio Olimpico es, sin

embargo, relativa a su uso particular, es decir, a la necesidad de albergar 84 delegaciones

deportivas provenientes de todo el mundo, compuestas de atletas, enviados

institucionales y periodistas. Por lo tanto, el diseño de las instalaciones

debió traducir este escenario multiforme teniendo en cuenta las prescripciones

del Comité Olímpico Internacional. Estas reglamentaban tanto el comportamiento

de los deportistas en el villaggio como las modalidades de alojamiento,

asignando los departamentos según “grupos de delegaciones étnicamente afines”

e , igualmente importante, respetando los equilibrios geopolíticos que existían

en esa época entre las naciones participantes.

No menos importantes las exigencias expresas por la comisión

política italiana, bien sintetizadas por el entonces Ministro del LLPP Giuseppe

Togni, autentico

deus ex machina del

la operación Villaggio Olimpico: la intervención debería ser una tarjeta de visita

creíble de Italia al mundo, que testimonie el bienestar logrado y la

modernización conquistada. En definitiva, el Villaggio debería restituir una

imago mundi creíble de la época y, al

mismo tiempo, aparecer como la demostración tangible de la reciente

internacionalidad de Italia, siendo conscientes que, como señalaban las líneas

guías sobre la Organización y el Funcionamiento del Villaggio Olimpico,

realizadas por CONI, “el éxito más o menos feliz de la empresa habría

conllevado el prestigio del País”

.

|

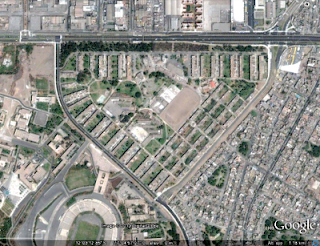

| Terreno, antes de la intervención |

|

| Planimetría de los proyectos |

El evento del barrio parece, entonces, partir de condiciones

preliminares que, comportan, además, la producción por parte de los

proyectistas de una serie de variantes en obra. Todo esto teniendo en cuenta el

destino final del uso del Villaggio, es decir, de la función de barrio

residencial para empleados. Como se señaló, la realización de la intervención

fue confiada al INCIS que, después de los Juegos, asumiría la gestión del

complejo, transformándolo en un asentamiento permanente para cerca de 6500 habitantes.” (p. 145)

“La subdivisión del área del proyecto en seis cuadrantes

autónomos – teniendo en cuenta el futuro viaducto – hace que las residencias

estén compuestas según “unidades de habitación” oportunamente aisladas por

trazados varios principales y distintos por tipo, altura, y densidad de

habitación. Esto responde a la voluntad de obtener una estructura urbana

constituida de núcleos edilicios diferenciados, en grado de garantizar aquella

variedad formal y autonomía funcional pedida por las delegaciones

participantes. El sistema compositivo a la base de la definición de estas

unidades de habitación independientes corresponde al método de Libera de

“tramas residenciales espaciales”: construcciones desligadas del diseño de

calles, resultado de la acumulación de alojamientos simples, combinados según

mallas geométricas, aislados del verde y ligados entre sí a través de

recorridos peatonales que no coinciden con la trama edilicia y viaria.

A este elemento formal del Villaggio se combina el carácter

radical del verde y su diseño innovador respecto a la disposición de las

residencias. En tal propósito es ejemplar la invención, probablemente de

Libera, del tipo en línea agregado a cruz. La adopción de este tipo de

edificio, fácilmente reconciliable con la lotización preexistente y

programáticamente privado de áreas libres, manifiesta la idea de verde de

Libera para el Villaggio: un ámbito intermedio entre la escalera de la célula

de habitación y el lote, al servicio directo de la residencia, donde dedicarse,

al aire libre, al ejercicio físico y al tiempo libre. A esto se añade la

adopción, para toda la arquitectura del Villaggio, de un nivel de pilotis que eleva la cota residencial

3.30 m e que, en efecto, establece la continuidad y, por lo tanto, la extensión

del uso de estos espacios para todos los residentes del barrio. El añadido

particular en cruz garantiza, de todos modos, un diseño y una medida al verde,

gracias a la alternación modulada de espacios aporticados y abiertos.” (p. 146)

|

| Sala de descanso para los atletas, hoy un supermercado |

|

| Estado actual |

|

| Vistas de las propuestas arquitectónicas y paisajísticas |

“La historia del barrio olímpico en el decenio sucesivo a la

construcción se caracteriza sobre todo por la lenta aparición de los problemas

que aun hoy influencias negativamente la vida de los residentes. El Villaggio,

ocupado por los primeros asignatarios en el otoño de 1960, presentaba como el

elemento más criticado la no resuelta cuestión de la responsabilidad del

mantenimiento de los jardines, originalmente disputada entre el Comune y el

INCIS. El resultado de esto, más allá de la lenta e inexorable degradación de

las áreas destinadas como prados, fue el crecimiento descontrolado de la

vegetación (…).

Hipótesis relativas a un uso alternativo de las áreas

verdes, con un mayor carácter público, se llevaron a cabo a través de

intervenciones promovidas por el Ufficio giardini del Comune di Roma,

culminadas en 1967 con la instalación de una serie de equipamientos para el

juego y el tiempo libre, sobre un proyecto de Maria Vittoria Calzolari. Estas

instalaciones, localizadas principalmente bajo y a los lados del viaducto,

tuvieron una vida breve y hoy han desaparecido casi completamente (…). No

exento de crítica ha estado el uso de los departamentos por parte de los

residentes. La elección de dar a los edificios amplias superficies vidriadas –

lógicamente ligada a la considerable relación entre el número de camas y

superficies totales de los alojamientos, sino que además por la necesidad de

permitir una ventilación ideal en la residencias durante las semanas de verano

de los Juegos – ha provocado con los años intervenciones espontaneas de

cerramientos, especialmente en las líneas de los lotes 2, 4 y en las cruces. Al mismo tiempo, una buena parte de las

galerías de las líneas han sido cerradas con muros, para ganar una mayor

superficie interna, con el fin de realizar reposteros o aperturas técnicas para

calefacciones o aires acondicionados.

|

Niños jugando en el parque construido

bajo el viaducto de Corso Francia (1967),

hoy desaparecido. |

|

| Viaducto de Corso Francia, hoy. |

(…) El paso en 1973 de la gestione INCIS a IACP ha hecho

extrema la problemática suscitada, generando como respuesta en los residentes

un proceso de renuncia a los alojamientos y el nacimiento de condominios que

termina en una gestión autónoma de los espacios comunes. A partir de los años

90, la construcción primero del Auditorium y luego del MAXXI ha consolidado el

área flaminia como punto de referencia para el tiempo libre, la música y el

arte contemporánea en Roma. Esto ha contribuido a los procesos, aun en curso,

de valorización inmobiliaria y de mutación del uso residencial, caracterizado

ya no solo por los herederos de los primeros receptores INCIS, sino también de

núcleos familiares mínimos compuestos de profesionales independientes, jóvenes

parejas y estudiantes.” (pp. 149-150)

Fuente:

Cianfarani,

Francesco (2017) L’architettura del Villaggio Olimpico tra forma della casa e

forma dell’evento. En: De Matteis,

Federico; Reale, Luca. Quattro quartieri.

Spazio urbano e spazio umano nella

trasformazione dell’abitare pubblico a Roma. Roma: Quodlibet. Diap Print.

Todas las imágenes históricas son de la misma fuente.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)